3、以天花为名的献祭(下)

图伯特历史学家夏格巴·旺秋德丹感叹乾隆帝借口六世班禅喇嘛家族有众多仁波切,需用金瓶掣签服众,“将这一口蜜腹剑之计向人民进行灌输,经过长期努力,逐步以这种方法取得了在政治上的巨大胜利。”[1]新清史代表学者、哈佛大学历史教授欧立德针对关于西藏的十三条和二十九条章程这样评论:“改进后的清朝在西藏的统治体系运转非常良好,清政府在这一地区的影响力一直维持到了20世纪初。它避免了长期大规模驻防的花费,还给予西藏地方很多的自主权,同时也承认了大清皇帝的最高统治权。或许更重要的是,这种特殊安排使得乾隆皇帝在西藏的世界秩序尤其是对外关系中,也拥有了自己的独特地位。”[2]从这个角度来说,六世班禅喇嘛是献祭了,还捎带上了他的兄弟十世夏玛巴。

不过欧立德对六世班禅喇嘛事件的重要性好似忽略了,并未提及。而我认为,六世班禅喇嘛的死与两位满清驻藏大臣的死是有某种因果关系的,虽然事发时他远在日喀则,并不知晓安班(即驻藏大臣)的下场。我曾想过写篇文章的,题为:“从天花等瘟疫,到六世班禅喇嘛的死因猜测,到之前两位驻藏大臣与年轻的藏人摄政王的揽炒,到如今被帝国紧紧攥住不放的两份重要文件之间的因果关系”。

正如霍普金斯在《天国之花:瘟疫文化史》一书中评论天花这古老的瘟疫,不但“蹂躏无辜生灵,并且,它还从许多别的途径影响了国家的重大决定”,“多次改变了历史的进程”。六世班禅喇嘛的天花(或以天花为名的)事件,在图伯特的历史上有着堪称转折性的意义,无论他是不是染上天花而死,总之他死于北京这一事件所带来的一系列后果,改变了图伯特与中国的关系,直到今天,甚至可能影响未来。当我把这段话发在脸书上,落藏永旦博士回应:“我也提出过这个问题,清政府官员和医生很有可能与之有关。所以我的结论是,班禅喇嘛的死并不像许多人想象的那样简单。”

不过我并非历史学家,难以梳理纠葛着满清、蒙古与图伯特几百年的复杂关系,也很难对满清皇帝、蒙古汗王与图伯特法王为何这样又为何那样做出准确的分析和评论。我更不是研究传染病的专家,只因受到大流行的影响,才产生了对天花的兴趣,却不由自主地拐入了被各种权力欲主宰的浩渺而昏暗的历史深巷。然而前世造因,今世受果;今世再造因,来世再受果;造善因得善果,造恶因得恶果;善恶之报,如影随形,诸如此类,亦复如是……天花啊!天花那出满全身的脓疱、长满整张脸的麻点,又是什么样的因和果?《天国之花:瘟疫文化史》的插图中有康熙肖像,19世纪画的,比照相还清楚地呈现了他的麻脸。也不知是谁敢冒皇帝之大不韪这么画,是意大利人郎世宁[3]这位清廷画师吗?

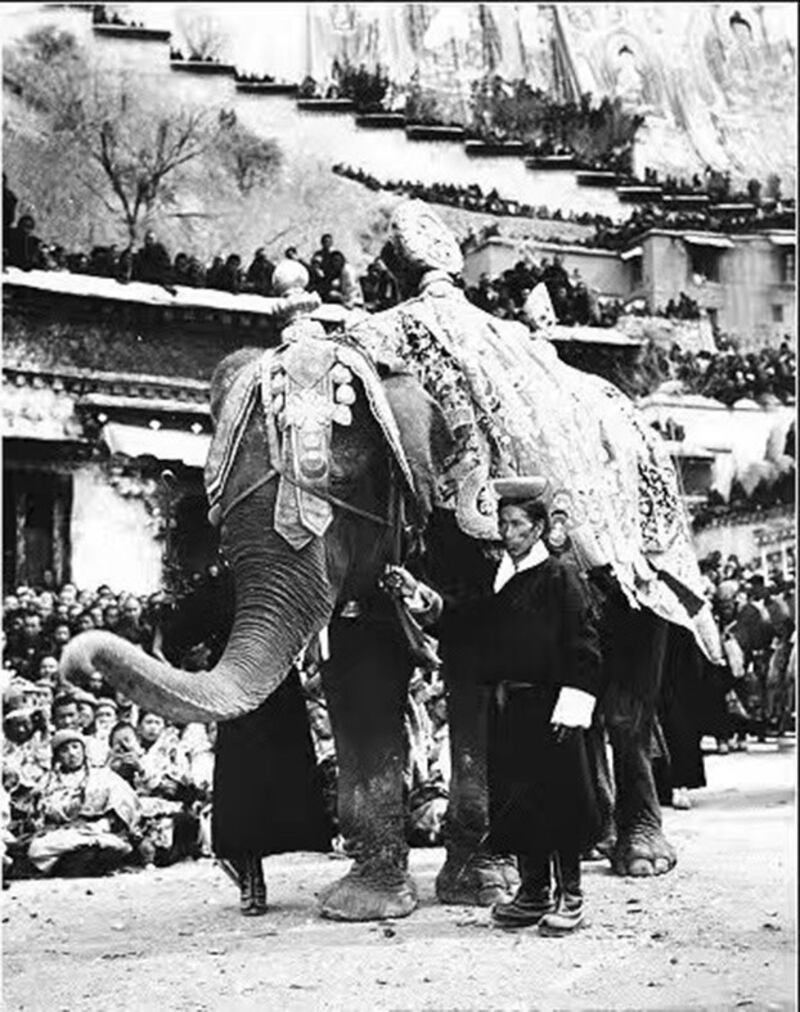

对了,我还要补充一句,尽管这句纯属多余,但于我个人是重要的,因为我爱大象,非常热爱大象:1793年藏尼战争结束后,廓尔喀王室每五年须向达赖喇嘛和满清皇帝上贡一次,第一次送给八世达赖喇嘛的贡品包括大象,为此专门在布达拉宫背后的鲁康盖了象房[4]。这座象房从此一直养着大象,最后一头大象是1947年尼泊尔国王赠与十四世达赖喇嘛的,但在文革期间死亡。我写过一首长诗献给这头啷钦啦[5],其中这样描述了在无妄之灾降临前的甜美时光:

"需要告诉人们:啷钦啦,大象的藏语爱称,

从喜马拉雅山那边的异域来,

走过尊者后来走的流亡之路,

长鼻子甩来甩去,大耳如扇,四肢沉重。

沿途的博巴[6]惊为神迹,因为它是七宝[7]之一,

双手合十,宠溺有加,每次现身都是欢乐的节日。

从八世尊者起,让它住在颇章布达拉背后的宗角鲁康,

让会说廓尔喀语或印地语的象夫头包白布,

以遣乡愁,要它随遇而安。

每天正午,从高高的颇章传来悠悠的法螺声,

它会慢慢地、慢慢地跟着信众转一圈孜廓[8],

会在中途饮几口井水,面向光芒闪耀的金顶,

甩几下长鼻,像磕头,如敬礼。"

注释:

[1]见《藏区政治史》,夏格巴·旺曲德典著,中国藏学出版社内部资料,1992年。

[2]《乾隆帝》,(美)欧立德(Mark C.Elliott)著,青石译,社会科学文献出版社,2014年。

[3]郎世宁:Giuseppe Castiglione,1688-1766年,意大利人,天主教耶稣会传教士及满清康熙和乾隆时代的宫廷画家。

[4]据《拉萨文史丛书之一:老城史话》(拉萨市政协文史民族宗教法制委员会编):"……第八世达赖喇嘛的时候,在宗角鲁康林园的西南角修建了平措热瓦大象园,这里饲养着大象。第十世达赖喇嘛时,在大象园的西侧修建了菩提佛塔……"。

[5]啷欽啦:གླང་ཆེན་ལགས།(Langchan La),大象,后缀加"啦"以示尊敬。

[6]博巴:བོད་པ། (Bhopa) ,藏人。

[7]密宗七宝之一的象宝为六牙白象,代表六度:布施、持戒、忍辱、精进、止观、智慧。

[8]孜廓:རྩེ་སྐོར། (Tsekor),环绕布达拉宫的转经道。